中小学图书馆摆脱边缘角色的理想与现实

中小学图书馆虽小,但却可能成为撬动学生素质提升的那个支点。

中小学图书馆虽小,但却可能成为撬动学生素质提升的那个支点。

华东师大二附中的学生在图书馆里上课

华东师大二附中的学生在图书馆里上课

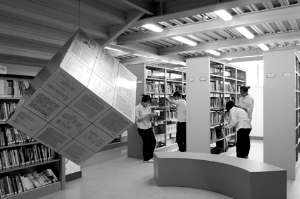

复旦附中借阅中心悬挂着“知识魔方”

复旦附中借阅中心悬挂着“知识魔方”

阎衡秋在图书馆指导学生

阎衡秋在图书馆指导学生

◆没有图书馆的学校是不完整的,但拥有了图书馆却不能有效利用的学校同样是不完整的。

◆中小学图书馆是被遗忘在校园的“角落”,还是成为学校教书育人的另一个“中心”?

◆提升中小学图书馆的吸引力、拓展中小学图书馆育人功能,需要什么样的理念转变与制度创新?

◆营造争相走进图书馆的社会氛围,需要什么样的引领机制与文化土壤?

中小学图书馆摆脱边缘角色的理想与现实

■本报记者 计琳/文 ■李立基/摄

图书馆长因何成了“新闻人物”

阎衡秋,复旦大学附属中学图书馆馆长,高票当选“2008上海教育年度新闻人物”。不仅众多认为图书馆工作微不足道的人感到意外,就连阎衡秋自己也没想到,在临近退休的年龄,在很多教师眼中的边缘岗位上,她会获得如此殊荣。

这意外的背后,是图书馆工作在整个学校教育体系中地位低下的无奈现实;这荣誉的背后,是一位中学图书馆馆长怀着对当代学生阅读现状的深深忧虑进行的艰苦创新。

在今年年初举行的颁奖典礼上,一句掷地有声的颁奖词让做了近20年图书馆工作的阎衡秋心潮起伏——“教书育人,岂止在三尺讲台!”

在复旦附中新建成的借阅中心里,阎衡秋亲自设计了一个巨大的“知识魔方”,并将它悬挂起来,使每个走进这里的学生第一眼就能看到。魔方的各面雕刻着人类有史以来最具影响力的思想结晶,例如,共产党宣言、独立宣言、相对论等。

为了鼓励学生充分利用图书馆资源,阎衡秋首创了“寒暑假无限量借书制度”,规定阅览室周末、节假日全部向学生开放,与学校教研组联手推出“读童话”、“国际物理年”等关于学生阅读的专题寒假作业,并与兄弟学校联手定期举行专题读书联谊活动。虽然这些工作加大了管理图书馆的工作量,但是她却觉得很值得。“没有什么比看见人头攒动的图书馆更令我感到满足。”她说。

“为什么要读书?”、“你会读书吗?”、“怎样利用学校的图书馆资源?”每年复旦附中的新生入学时,阎衡秋都要对他们进行入学教育,深入解读这三个问题。在电子阅览刚兴起时,她率先进行了学校基础教育数据资源库建设,使学生的阅读视野更加广阔。

怀着“做上海市最好的中学图书馆”的理想,阎衡秋在复旦附中图书馆当馆长已有10年。在她的努力下,复旦附中图书馆于2002年被评为“上海市中小学校示范图书馆”。如今,学校的图书馆已发展为包括普通阅览室、参考阅览室、教学研究室、外借处、电子阅览室、国际部外文阅览室、学生自修活动室的功能齐全的现代化中学图书馆。

她的创造性工作使学生们受益匪浅。

高三还未毕业的学生盖鹤麟早早就拿到了美国杜克大学的入学通知。他只要有空就会到图书馆来。阎衡秋说:“我看他常过来东翻西看,但似乎并没找到自己想要读的书。”后来,阎衡秋在聊天中问他:“高中三年的学习,你觉得还有什么遗憾吗?”想不到,盖鹤麟说:“我觉得数学教材还不够好,要是我就不这么编。”

阎衡秋一下兴奋了起来:“那你何不尝试自己编一下呢,你一定也希望为学校、为自己的高中生活留下些什么吧?”在阎衡秋的鼓励下,盖鹤麟在图书馆里“忙活”了起来。与以往不同的是,这次他找到了自己的目标——编一套高中数学教材。

4个月后,当一套由自己主编的高中数学教材摆在面前时,盖鹤麟由衷地对阎衡秋说:“谢谢老师!”这一刻,盖鹤麟所感谢的不仅是那次编书的提议,更是那份时刻围绕在身边的关爱。他无法忘记,当图书馆的书籍已不能满足自己的需求时,阎衡秋又为他从上海市教委教研室借来了国外的数学教材……

在这里,阎衡秋以书为媒,引导着学生的成长,通过分析学生的阅读记录,了解他们的兴趣特长和思想动向。那些喜欢阅读、善于阅读的学生被鼓励,走进了学校的明星社团“书迷会”。每年年终,借阅图书最多的前十名学生还会获得图书馆授予的“阅读明星”称号,并获赠100元购书券。

阎衡秋的工作得到了学校的大力支持。在复旦附中,学校改变了由教务处领导图书馆的惯例,把图书馆交由分管教学的副校长直接管理。在经费投入上也很慷慨,每年的购书、报刊订阅经费都可达到二三十万元。

在阎衡秋看来,一个好的学校图书馆不只是有关图书的借借还还,更应成为学校教书育人的又一课堂、推进素质教育的又一阵地。她用不懈的努力改变了人们对图书馆的传统认知。

要让图书馆发挥更大的作用,就要将图书馆工作主动融入学校的教育教学过程中。于是,2000年,阎衡秋勇敢地走上了教学一线,在高一年级开设了“信息利用基础课”,并自己编写了校本教材。随后,又尝试开设了“科学与艺术”和“影视鉴赏”课,指导学生阅读和使用信息,拓展学生的科学与艺术视野。一名学生在送给她的贺卡上这样写道:“虽然您不是我的任课老师,但您开设的选修课陪伴我度过了有意义的一年。”

在许多老师的眼里,阎衡秋和她所打造的现代化图书馆已成了学校教学科研的重要帮手。语文特级教师黄玉峰为充实教案,成了图书馆的常客。当语文教研组对一句诗的解释争执不下,就会通过图书馆向高校的教授求助。为了让更多的学生能随时阅读有益且实用的图书,阎衡秋主动与各学科教师联手,列出推荐书目,重点采购这些书籍。这些年来,图书馆还积极参与区、学校重大课题的科研工作,其中,有关图书馆建设的两个课题——“中小学开设文献检索课的探索”和“论新课改形势下中学图书馆教育职能的拓展”,均已结题并获奖。

是什么推动着阎衡秋不断进行创新探索?除了那份埋藏于心底的育人理想,更多的是对当代学生阅读现状的深深忧虑。

从2000年起,复旦附中图书馆每年都会进行学生阅读状况调查,到现在已坚持了近10年。

“阅读单一化和功利化现象越来越严重。”阎衡秋告诉记者,“10年前学生人均借阅图书25册,而现在只有10册。1997年,‘书迷会’刚成立时有100多人,而如今只有20多人。10年前问学生喜欢什么书,答案五花八门,而今天绝大部分学生喜欢的都是文学类书籍,尤其是流行小说。”

去年3月,复旦附中图书馆及“书迷会”对全体高一、高二学生进行了关于“我最喜爱的10本书”的问卷调查。结果显示,在总数为1937册的推荐图书中,文学类共有1366册,占到总册数的70.5﹪。

“要知道,图书共有22个大类,文学只是其中一类。学生们很少接触如哲学、历史传记、科普、语言、军事、政治、艺术等其他21个大类的图书,这不利于学生的全面发展。”更令阎衡秋感到担忧的是,教参教辅类书籍占据学生最喜爱书籍的榜首,而10年前,学生最喜爱书籍的前十名几乎都是文学名著。

面对这样的现实,阎衡秋更觉自己肩上的担子沉重。“一个人的阅读史就是一个人的精神成长史。读书塑造人生,真正的阅读,并不纯粹为了学习,而应该成为学生的生活方式,伴随他们的一生。学校图书馆的作用虽然还很微小,但是谁说它不能成为撬动学生素质提升的那个支点呢?”阎衡秋说,“为了这个信念,无论面对多少困难我都不会停下探索的脚步。”

中小学图书馆缘何成“鸡肋”

规模的扩大、硬件的升级,并不能使中小学图书馆摆脱这样的尴尬:在一些学校,图书馆如同“鸡肋”,没了不行,留着又没什么大用。

一边是不容乐观的学生阅读现状,一边是图书馆利用率不足。中小学师生为何不愿走进校园图书馆?今天,学生的研究性学习、教师的专业发展无一离得开图书馆,但图书馆的作用为何难以得到充分发挥?

早在2005年,上海中小学图书馆的馆均图书量就已达到了近5000册,师生人均图书拥有量达到了30册。图书馆的硬件设施也在全市性的校舍建设工程中得到了较好的改善。上海市教育学会中小学图书馆专业委员会负责人陆如俊告诉记者,目前,上海有90%以上的学校实现了全开架服务,小学三年级及以上的学生借阅证拥有率达到了100%。无论是人均图书馆面积,还是生均图书拥有量,都已达到了一定的水平。

但是,随着人均图书馆面积和生均图书拥有量的增大,利用率的问题也愈加凸显。陆如俊也承认,在一些中小学,图书馆仍然只是个摆设。

在采访中,记者听到一些教师这样抱怨:“我们的教务主任曾经说,你们图书馆就是关门三个月对教学也不会有什么影响。”“在学校,图书馆就像是鸡肋,没了不行,留着又没用。”

那么,中小学图书馆缘何成为“鸡肋”?

上海中学毕业生叶鲁、黄晓寒曾对12所高中图书馆进行调研,并完成了《关于学校图书馆现状的调查分析与实施方案》。结果显示,中小学图书馆的藏书有限和分类粗略是学生不愿意去图书馆的一个重要原因。

“课程改革的深入带动教材的不断更新,素质教育的推进也使人才培养的要求不断提高。而一些学校图书馆的藏书不仅老旧,而且大多以文学为主,存在结构性的不合理,远不能适应师生的需求。”阎衡秋分析。

图书馆的选书、藏书又与图书馆工作人员自身的素质密不可分。在陆如俊看来,图书馆需要既懂图书知识,又懂教育学,阅读面广且精通电脑的复合型人才。

但就目前来看,绝大多数图书馆工作人员都不是教师编制,他们的经济待遇和社会地位都不如在编教师,他们中的许多人不是专业的,甚至不是专职的。在不少学校领导和教师眼中,“中小学图书馆工作是个轻松的活,谁都能干”。

“一些人有这样的认识,图书馆自身也有责任。”分管图书馆工作的华东师范大学附属中学信息科研处主任邹淑君认为,长期以来,许多中小学图书馆仍然承担着技术含量偏低的工作,所提供的只是静态文献的保存与传递服务,图书馆的工作人员不承担教学任务,他们的压力明显要比教师低。“有‘为’才能有‘位’,提升图书馆的地位需要来自学校领导和图书馆自身的双向努力。”邹淑君说。

同时,学校的文化氛围也会对中小学图书馆建设产生影响。上海市曾经对中小学教师的人文素养作过专项调查,结果显示,虽然教师有一定的人文素养,但从总体上看仍不够理想。具体表现为,大部分教师阅读面较窄,视野不宽,尤其对文史哲经典著作阅读较少,超过六成的教师很少去或从来不去学校图书馆借书。教师骨子里迸发出来的精神气质、言谈举止中流露出来的人文底蕴,都能对学生产生不可估量的影响。如果教师自己都不是图书馆的常客,又怎能要求学生呢?

同样,无法回避的还有电子媒介对阅读活动造成的冲击。如今,敲电脑、玩手机、看电视这样的“三屏生活”正改变着学生的阅读方式。

“信息时代,更需要发挥图书馆的引导作用!”阎衡秋对新阅读方式带来的冲击有着自己的看法。她认为,电子阅读是把双刃剑,过度依赖视频、图像信息,会降低对书刊的阅读兴趣,可能导致思维简单化、平面化,思考、创新、质疑能力减退。更为严重的是,心智尚未成熟的青少年,对信息的辨别能力不强,容易在海量的信息中“触礁”。“阅读重要,但阅读什么更重要!阅读是人生的阶梯,但阅读本身也是有阶梯的。不同的书适合不同年龄阶段的学生读。学校图书馆理应承担起这份引导责任。”阎衡秋说。

2008年初,华东师范大学附属中学的邹淑君曾经有机会到纽约曼哈顿地区的巴德高级中学进行访学活动,这所学校的图书馆给她留下了深刻的印象。每天从早上开门到下午放学,图书馆都很热闹,学生们或低声交流,或独自阅读,或参与集会。每周有6门课程在图书馆讲授,上课时,图书馆的其他区域仍会正常运行。图书馆还经常开展社团活动或举办学术会议。“在这儿,图书馆就是学习的地方。读书是学习、活动是学习、交流是学习、上网也是学习。信息流动在人与书之间,更流动在人与人之间。”邹淑君说。这些所见所闻,让邹淑君对国内中小学图书馆工作的改革产生了更加迫切的愿望。

- 最新内容

- 相关内容

- 网友推荐

- 图文推荐

| [高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |

| [家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |

| [教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |

| [教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |

| [教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |

| [教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |

| [教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |

| [教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |

| [教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |

| [教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |